新宿末広亭 7月中席夜の部に行ってきました。

都心のど真ん中、新宿三丁目に昭和初期の佇まいを醸し出す建物が新宿末廣亭。

周りは飲食店が立ち並び、夜はサラリーマンやOLさんで溢れかえる街。

そんな立地に新宿末廣亭はあります。

今宵も仕事帰りに、寄席に立ち寄ってみました。

末廣亭 夜の部 17時から21時まで

仕事帰りという事もあって、末廣亭に到着したのは19時をほんのちょっと回ったところ。

ちなみに、夜の部は19:45分を過ぎると入場できませんのでご注意ください。

入場料は3,500円ですが、開演から2時間を少し回っていたため1,500円でした。

中入り(休憩)前でした。中入り前に高座に上がって落語が出来るのは、主任(トリ)の次に大きなネタを演じられる落語家さんです。

途中で入場したら、係員さんから座席の最後尾で待つように言われます。

これは、いま演じている落語を聞いているお客さんと落語家さんへの配慮ですね。

中入りに入ると、途中入場した方や既に座られる方がトイレや売店に向かうため、一斉に移動が始まります。

今回は、桟敷席が空いていたため、靴を脱ぎ座敷に腰掛けました。

脱いだ靴は、席の処に靴を入れるところがあるので、そこに収納しておけます。

ちなみに2階席もありますが、2階席に上がるときは、靴をビニール袋に入れるようです。

末廣亭 東京にある4つの定席(寄席)の一つ

末廣亭は東京の定席としては、唯一木造の建物なんです。

周りはビルに取り囲まれていて、末廣亭だけ時代が止まってしまっているような錯覚に陥ります。

でも、古いという感じではなく、どこか懐かしい雰囲気のある建築物ですね。

客席は1階と2階合わせて計313席。

1階中央に椅子席、その両側に桟敷席があります。

都内の定席で畳敷きの桟敷席があるのは末廣亭だけ。

入場した途端に、別世界に来たようです。

なんと表現したらいいのか、ぜひお立ち寄りください。

末廣亭の売店

売店は、入口すぐの右手にあります。

飲み物や軽食・お菓子やお土産品などが販売されています。

アルコールの販売はありませんし持ち込みもNG。酒気帯びでの入場もNGです。

食べ物は持ち込んでもいいんですが、匂いがするものなどは周りのお客様の迷惑にもなるので控えましょう。

おにぎりやいなりずし、お団子など軽いものがお勧めです。

末廣亭のすぐそばにコンビニがありますので、そちらで簡単なものなら購入できますよ。

売店の営業は、開演前と中入りのときです。

雰囲気として、昔の駄菓子屋さんのような風情です。

末廣亭 テレビでは見ることが出来ない芸の宝庫

さて、今回の公演レポートですが、寄席に来て毎回思うことは、テレビなどでは見ることが出来な芸の世界を垣間見れます。

寄席は落語だけじゃなく、色物と言われる漫才・物まね・漫談・奇術・神楽など様々な芸を1年365日毎日上演しています。

テレビでは見られないものばかりだし、寄席に行かなきゃ見ることが出来ません。

とても貴重な体験ができる場所です。

今回は、漫才に漫談あり、そしていま人気の落語家「春風亭一之輔師匠」が主任(トリ)を務めました。

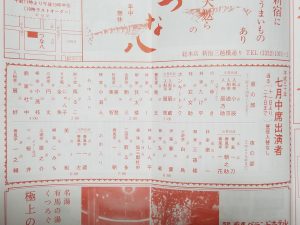

入場するとプログラムをもらいます。これは本日出演する方が載っているほか、今後のお知らせなどが記載されています。

スケジュールに記載されていない方が出演?

寄席は毎日行われているため、やむを得ず出演できないこともあります。

そのようなときは、必ず代理で出席して欠席した落語家さんの穴を埋めてくれます。

今回は、2人の欠席がありましたが、ちゃんと穴埋めもあえい、なおかつ大いに楽しませてくれました。

こういった事態にも対応できる仕組みがあることが凄いですね。

お金を払ったお客側からしたら、当たり前だと思うかも知れませんが、不測の事態を常に意識して即対応できるようになっていることが素晴らしいです。

寄席だから体感できる芸の道

今回は途中から入場したこともあり、1組の漫才、1組の漫談、4人の落語家さんの芸を楽しむことが出来ました。

まず、漫才は「笑組(えぐみ)」さんんです。

芸歴は長く1986年に結成された内海好江さんを師匠に、漫才だけじゃなく三味線や長唄なども叩き込まれたそうです。

ボケ担当のゆたかさんは、伊集院光さんとお互いの師匠の付き人時代から顔見知りと足立区出身という間柄から、以前は伊集院さんのラジオ番組のアシスタントをされていたそうです。

舞台では、ゆたかさん(座席から見て右側の方)が80%以上しゃべくりまくります。

相方さんは、たまにつっこみますが、ほぼゆたかさんの漫談のようです。

しかし、それが二人の持ち味で相方をいじり乍らの漫才です。

えげつなく頭を叩いたりするような突っ込みもなく、聞いていてクスクスできる笑いです。

またしゃべりもゆっくりで聞き取りやすく、客席を見ながら、こちらの状態を感じながら漫才を見せてくれます。

次にギター漫談の「ペペ桜井」です。

初めて見る方です。年齢も80歳以上のようで、ギター片手に喋ります。

幾分ギターの音が外れている様に聞かせて笑いを取っていますが、しゃべりもなかなかです。

落語協会のHPに経歴が載っていますが、写真が若すぎます(笑)

春風亭一左 「浮世床」

落語は、まず春風亭一左さん。

春風亭一朝師匠に入門した二つ目の落語家さんです。

今回の噺は「浮世床」という滑稽噺でした。

昔の床屋さんは、若者が集まって情報交換するような場所でもあったそうです。

髪を結うこともしないのに床屋にきて、みんなとワイワイガヤガヤとしゃべったり、囲碁や将棋を売ったり、本を読んだりしていたそうです。

この話は、床屋に集まて来た男性たちが字が読めないのに本を読めるふりをしたり、適当な将棋を指したり、女にモテて仕方ないと自慢したり、騒がしい風景を描いた作品です。

本が読めなくて揶揄われるやり取りのところは、江戸っ子気質の見栄っ張りな男の感情がなんとも言えません。

現代も男は、見えや世間体で生きているところが、昔と変わらないのは滑稽な感じです。

柳家小八さん 「千早ふる」

続いては、柳家小八さん。2017年に真打になったばかり。

今回は、柳亭こみちさんが急遽出演できなくなっての代演です。

大学では物理学を専攻していたそうで、落語の世界に入ってから師匠に専攻した学問を生かすようにと言われたエピソードをまくらに、今回は「ちはやふる」を演じました。

こちらも無学な男性が百人一首の「千早ふる神代も聞かずたつた川からくれないに水くぐるとは」とう歌の意味を調べるため、隠居のところにやって来る。

ところが、この隠居も意味を知らない。しかし、いい加減ことを言ってごまかそうとする。

この古典落語をアレンジして、大学で専攻した物理学をフルに活用して現代風に置き換えていました。

ただ、古典落語を忠実に演じるだけじゃなく、自分のオリジナル的な落語にしてしまうのも面白いところです。

とても感心させられて、マクラが十分に生かされた高座でした。

春風亭一之輔 中席主任 居残り佐平治

高座に上がると、本日一番大きな拍手をもらったのではないでしょうか。

相変わらずの人気ぶりだと実感しました。

落語は居残り佐平治。遊郭と言うと吉原が有名ですが、品川にも遊郭があり、そこを舞台に話は進みます。

15分で噺をまとめることが出来ない話なので、主任は30分ほど時間を持っているからこそ高座にかけられる話なんです。

いろいろな方が、高座にかけた「居残り佐平治」を聞きましたが、一之輔さんの佐平治は遊び人の上に人を騙す人物にピッタリな印象でした。

ただ、佐平治が遊郭で居残りしているときのエピソードをもっと演じて欲しかったと思う。

遊郭で居残りとなってから、世渡り上手で若い人の仕事を横から奪って、チップをもらいながら、いつしか太鼓持ちとして氏名まで受けてしまうくだりがあるからこそ、最後にお店の大旦那に嘘を並べて金銭から着物まで巻き上げて、遊び惚けた代金を踏み倒して、堂々と店を後にするところが生きてくる噺だと思います。

今度は独演会などがあれば、ぜひじっくりと演じて欲しい噺です。

末廣亭 まとめ

いかがでしたでしょうか?

末廣亭には年に数回行きますが、毎回楽しませてくれる場所です。

椅子席からでも桟敷席からでものんびりと落語や漫才が聞けます。

もし、新宿へお越しの際は末廣亭にお立ち寄りください。

コメント