春風亭小朝・清水ミチコの大演芸会 横須賀芸術劇場 2018年6月

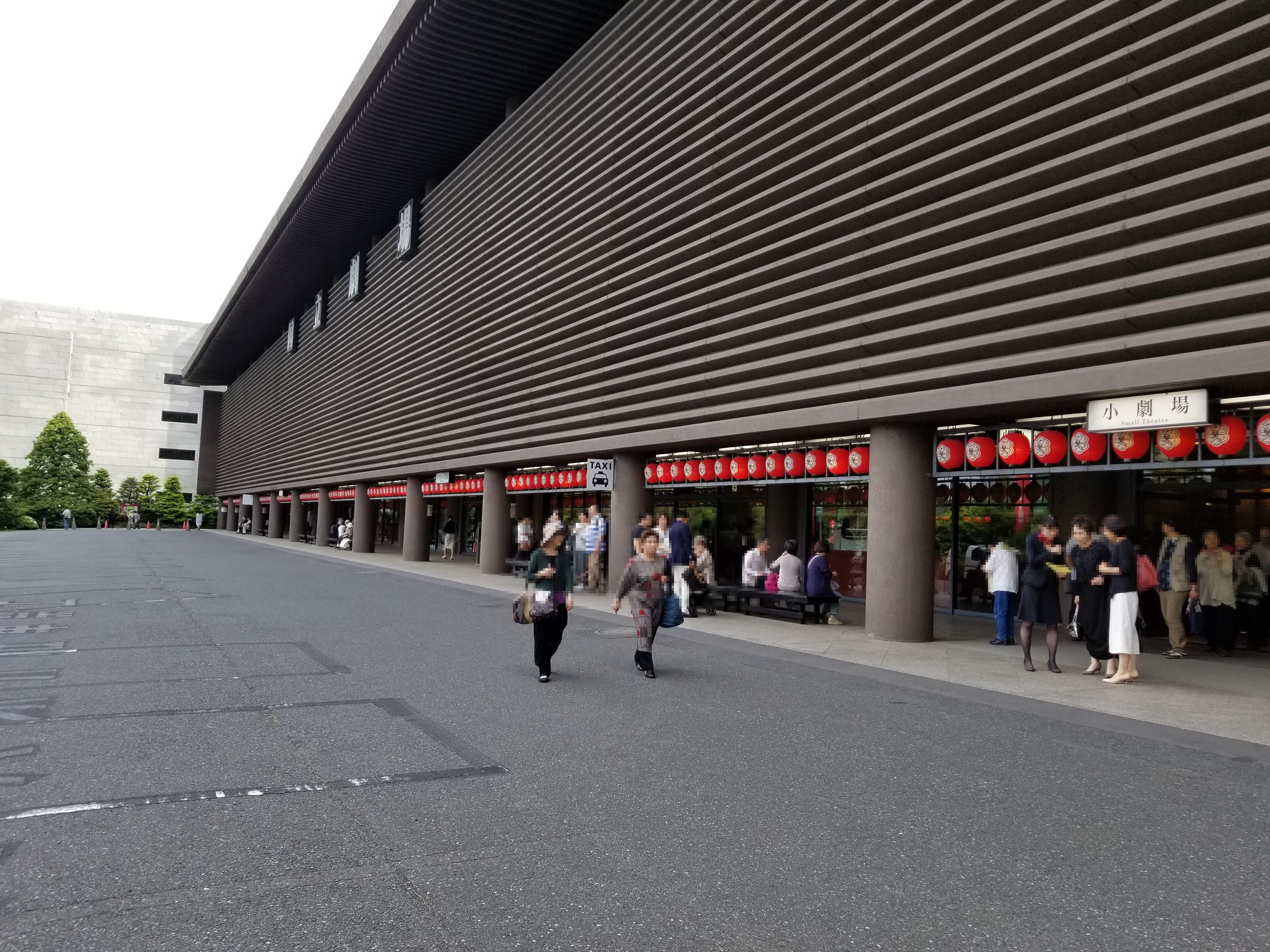

都内では気温が30℃に達し、真夏のような土曜日に京急線汐入駅前にある横須賀芸術劇場に行ってきました。

今回の公演は春風亭小朝さんと清水ミチコさんという、ちょっと異色の組み合わせにもみえる二人の演芸会を楽しく鑑賞してきました。

落語とピアノの演芸会

横須賀芸術劇場に入場して驚いたのは、今までホール落語で訪れた、どの会場とも違う雰囲気に圧倒されつつ、最初に登場したのは、春風亭勢朝(しゅんぷうていせいちょう)さん。

開口一番、「小朝と清水ミチコは、すぐ出しません。」の一言で会場を沸かせました。

勢朝さんを見たのは今回がはじめて。

どんな落語を聞かせてくれるのかと少し構えていましたが、軽快な語り口で、会場を埋める客層に合わせながらダジャレやら、ちょっとした楽屋ネタ的な噺で会場を盛り上げました。

勢朝さんは、1979年に5代目春風亭柳朝師匠に入門。

1991年師匠の死去に伴い春風亭小朝一門に移籍された経緯があります。

演目は「大師の杵」。

弘法大師様のお話なんですが、弘法大師が修行中の身である20代の頃の噺。

実は、弘法大師=空海の20代の頃の記録はほとんど残っていないのですが、落語の噺では修行中に出来事として語り継がれている。

いかにも落語らしいサゲで終わるところがいい感じの噺です。

15分程の高座でしたが、なんとなく内容的に、演芸場で聴く落語のようでした。

会場のお客様の反応を見ながら、所々に最近のニュースをネタにしながら飽きさせることなく、小朝師匠に引き継いでいくあたりは、さずがプロですね。

やはり落語家さんの話術は勉強になります。

春風亭小朝師匠 代書屋

春風亭勢朝さんの後に、小朝師匠と清水ミチコさんが登場して、本日のプログラム内容や二人会の経緯など話されるのかと思っていたら、普通に小朝師匠の落語が始まりました。

上方の落語家さんが使われる見台があり、江戸落語でこの見台を使われるのは初めて見ました。

さて、まくらは芸能ニュースから始まり本題の「代書屋」へと移っていきました。

小朝師匠の落語を生で観るのは初めてだったのですが、もう少し毒のある尖った感じの噺になるのかと思っていました。

しかし、聞きやすくとても穏やかな感じの落語でした。

まさか「代書屋」を聞けるとは思わなかった。

上方の桂米團治さんが昭和13年ごろに新作落語として作られたとか。

上方では桂枝雀さんや桂春団治さんなども演じています。

もともとが上方落語だったのと、最近は代書屋さんと言う職業自体見かけることが少なくなったせいもあるのか、あまり聴くこともなくなってきたように思えます。

久しぶりに「代書屋」を聞けてラッキーでした。

小朝師匠 立て続けにもう1本 宗論

1本目の落語が終わったので、一旦高座から下がるのかと思ったら、そのまま次の演目へと進みました。

今までに経験したことのない展開でした。

立て続けに2本の落語を休みなく演じるのかと驚きました。

この宗論ですが、大店の若旦那がキリスト教の集会へ出かけてしまい、仕事を疎かにする様に堪忍袋を切らした旦那さんと、その息子のとの宗論の噺です。

噺の途中で賛美歌を歌いだしたりと、堅苦しくないけれども古典落語という、はじめて落語を聞く方には聞きやすい落語だと思いました。

小朝師匠と清水ミチコさんのトーク

小朝師匠の落語の後は、清水ミチコさんが登場です。

最初は、小朝師匠と清水ミチコさんの、若干噛み合っていないトークに苦笑いしましたが、そこはベテランのお二人。

噛み合わなくても、前に進めちゃうんですね。

舞台慣れというか、テレビの収録ではない、まさに目の前にお客さんがいる状態でも、うまくまとめるところはプロですね。

二人のトークが終わった後は、清水ミチコさんの物まねがスタートです。

清水ミチコの物まねオンパレード

テレビやラジオなど活躍の場が沢山あるなかで、最近ピアノを改めて習いだしたそうです。

クラシックを習っているそうです。常に努力するからこそ、素晴らしい舞台を作ることが出来るんだと感じました。

物まねは定番の「桃井かおりさん」「矢野顕子さん」「全然似てない松たか子さん」。

政治家の物まねが会場を沸かせました。「麻生太郎大臣」は独特の言い回しで会場は大爆笑。

女性がクセの強そうな「麻生太郎大臣」の物まねをするのは難しいと思いますが、特長を捉えながら誇張せずに演じるのはとても良かったです。

そしてピアノ演奏をしながらの歌まね。

「中島みゆきさん」「ユーミン」など定番ネタながら、とても楽しめる物まねでした。

ちなみに、新しい物まねはラジオ番組などで試してみて反応が良いもは、テレビなどで披露するそうです。

いろいろと創意工夫し、常にチャレンジしている姿が素晴らしですね。

まとめ

ちょっと、変わった演芸会でしたが、落語とコラボする楽しい演芸会でした。

落語と言うと古く難しいものと思われる方もいますが、そんなことはありません。

新作落語というのもあり、現代を舞台にした作品もたくさんあります。

ぜひ、落語を聞いてみて下さい。

コメント