落語を1年365日、毎日見られるのが寄席です。今回は新宿3丁目にある末廣亭に行ってきました。

末廣亭を選んだ理由は、平日会社の帰りに寄れる立地と地下鉄から降りて、徒歩3分程度と近いから。

新宿末廣亭を選んだ一番の理由が、初めての方でも気軽に行けるからです。

今日は、そんな末廣亭に立ち寄って落語を鑑賞した感想を伝えます。

目次

初めてでも安心して落語が観られる場所

今回紹介するのは、新宿三丁目にある新宿末廣亭です。

都営地下鉄・東京メトロ「新宿三丁目」が最寄り駅となります。

演芸場に一番近い出口はC3もしくはC4を利用するといいでしょう。

上演日時と時間

上演は365日毎日落語が楽しめます。

一ヶ月の公演は十日ごとに出演者が入れ替わります。

毎月一日から十日までを上席(かみせき)、十一日から二十日までを中席(なかせき)、二十一日から三十日までを下席(しもせき)と言います。

さらに、昼の部と夜の部に分かれています。

昼の部は12時から16時30分まで、夜の部は17時から21時までとなっています。

三十一日は特別興業となります。

また落語だけではなく、色物と言われている漫才、太神楽、マジック、紙切り芸なども見ることができます。

一組の出演者の持ち時間はおおよそ15分程度で、トリを務める演者は20分から30分ほどとなります。

昼の部は18組くらい、夜の部は16組程度出演します。

寄席の入場料はいくらなのか

寄席の入場料は三千円です。

寄席では入場料の事を木戸銭(きどせん)と言います。

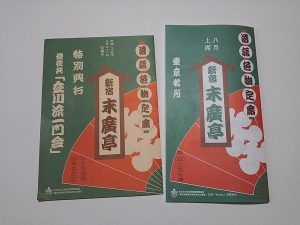

木戸銭を払い、入口(木戸口)へ行くと係りの方からプログラムを手渡されます。

仕事帰りに寄席にいったので、途中入場となり木戸銭は2,500円でした。

ドアは木製の扉で、まさに木戸を通るところから木戸銭という由来を体験できます。

プログラムを開くと出演者の一覧になっています。

寄席に入場!どんな雰囲気なのか

中に入ると、昭和よりももっと昔の大正とか明治時代にタイムスリップしたような雰囲気です。

新宿三丁目という場所がら、末廣亭の周りは飲食街となっていて、夜になると多くのサラリーマンで賑わう場所です。

とても、ここで寄席があるなんて思えないような場所です。

ところが、一歩足を踏み入れると別世界です。

外の世界と寄席の世界がたった1枚の木戸で区切られているような異空間です。

でも、その異空間が何とも言えない心地よさがあり、高座では羽織を着た落語家さんたちが、座布団に座って噺をしている。

寄席に入る前までは、中の様子がとても気になりました。

落語を知らない人は入場しても大丈夫だろうか?

落語の話が分からないかもしれないけど楽しめるだろうか?

寄席には女性は入場しにくいのだろうか?

などなど、考えながら入場しました。

中は映画館のように暗くないので、すべてが見渡せました。

ちょうど漫才をやっていたため、係りの方から

「この演者さんが終了してから、空いてる席にお座りください」と案内があり、一番後方で漫才が終わるのを待ちました。

待つこと数分で漫才は終了し、空いてる席に座りました。

座席は椅子席と両端に畳(桟敷)の席がありました。

どちらも、それほど混んでいませんでした。

平日ということもあり、五割程度の入場者数でした。

その後、落語を二組見た後、中入りとなりました。

心配していたことは、何一つなくクスクス笑え、とても心地が良い場所です。

トイレは左手の前方に、売店は入り口の右わきにあります。

売店では飲み物やお菓子、扇子や手拭いなど販売しています。

寄席での注意事項

末廣亭ではお酒の持ち込みは禁止です。

落語を見に来たので、お酒は閉演後にお願いします。

プログラムにある演者が、急遽出演できなくなることもあります。

当日、プログラムには「柳家小満ん」師匠の名前がありましたが、都合により代役の「金原亭伯楽」師匠が出演されました。

まれに、このように出演できなくなってしまうことがあるようです。

伯楽師匠は「たがや」の噺でしたが、夏の時季にちょうどいい噺で楽しめました。

どうしても途中でトイレに行きたくなったら、話が終わってから席を立ちましょう。

演じているときに席を立つのは失礼です。

寄席の楽しみ方

中入り後は、落語と太神楽と紙切り芸がありました。

寄席は、落語だけじゃありません。色物と呼ばれる方々が出演します。

テレビでもYOU TUBEでもあまり観ることができないような芸人さんばかりです。

でも、舞台に上がるために磨き上げた芸を、目の前で観ることができます。

こんな体験は日常では味わえません。

これも寄席の素晴らしさです。

とくに紙切り芸の「林家正楽」師匠が凄かった。

紙切り芸は、ハサミで紙を切って表現しますが、客席からお題をもらって即興でハサミで切ります。

当日、「高校野球」という旬なお題が出ましたが、三味線も高校野球のテーマ曲を奏でていました。

お題は何が出るかかりませんが、そのお題に合わせるプロの技を堪能できました。

そしてトリは「古今亭菊之丞」師匠の登場です。

女性の役がとても上手でとても艶やかな仕草をされます。

今回「船徳」という落語でしたが、船宿の女将さんの下りは、演じ方がうめ~な~と唸ってしまいました。

古典落語を知らなくても、落語を楽しむことができるのが寄席です。

有名な落語家さんなら、YOUTUBEで観ることはできます。

最近はオンライン配信している落語家さんも多くいます。

これも結構いいですよ。最初はちょっと違和感を感じました。

普段は寄席で見ている落語ですが、オンライン配信も気軽に落語を楽しめますよ。

寄席とYoutubeの落語の違い

Youtubeは、気に入った落語家さんの落語をいつでも観ることができます。

いつでもどこでもYoutubeが観られる環境ならいつでも観られます。

でも、寄席と違うところが一つあります。

寄席に出演する落語家さんは、高座に上がるまでに今日演じる落語を決めます。

寄席のお客さんの雰囲気などを感じ取りながら、また自分が高座に上がる前に誰がどんな噺をしたのかチェックして決めるんです。

場合によっては、マクラの途中で噺を変えたりします。

寄席は、客席に向かってその時の雰囲気で噺をしているんです。

夏に冬の噺をしたり、冬に夏の噺をしたりしないように、寄席に足を運んでくれた人を楽しませるために噺をします。

Youtubeは、観ている人の雰囲気は感じ取ることができません。

だから、味気ないところも出てきてしまうのです。

最初はYoutubeでもいいですが、ぜひ寄席に足を運んでみて下さい。

その日しか味わえない落語が観られますよ。

落語の噺を予習したい方は、こちらの本を参考にしてみるといいかもしれません。代表的な古典落語が載っていますよ。

末廣亭の余一会

月末が31日まである月は、31日のみの特別興行がございます。

昼の部・夜の部入替で行われます。それが「余一会」です。

昼の部は12時ごろから、夜の部は5時ごろから始まります。

入場料はどちらも大人3,500円・学生3,000円・小中学生2,500円となっています。

特別興行は、ホール落語のような豪華な顔ぶれとなり、人気のプログラムです。通常の興業とは異なり前売り券の発売がある場合もあります。人気の落語家さんが出演となると開演前から行列ができることもあります。

少し早めに行くといいかもしれません。

コメント