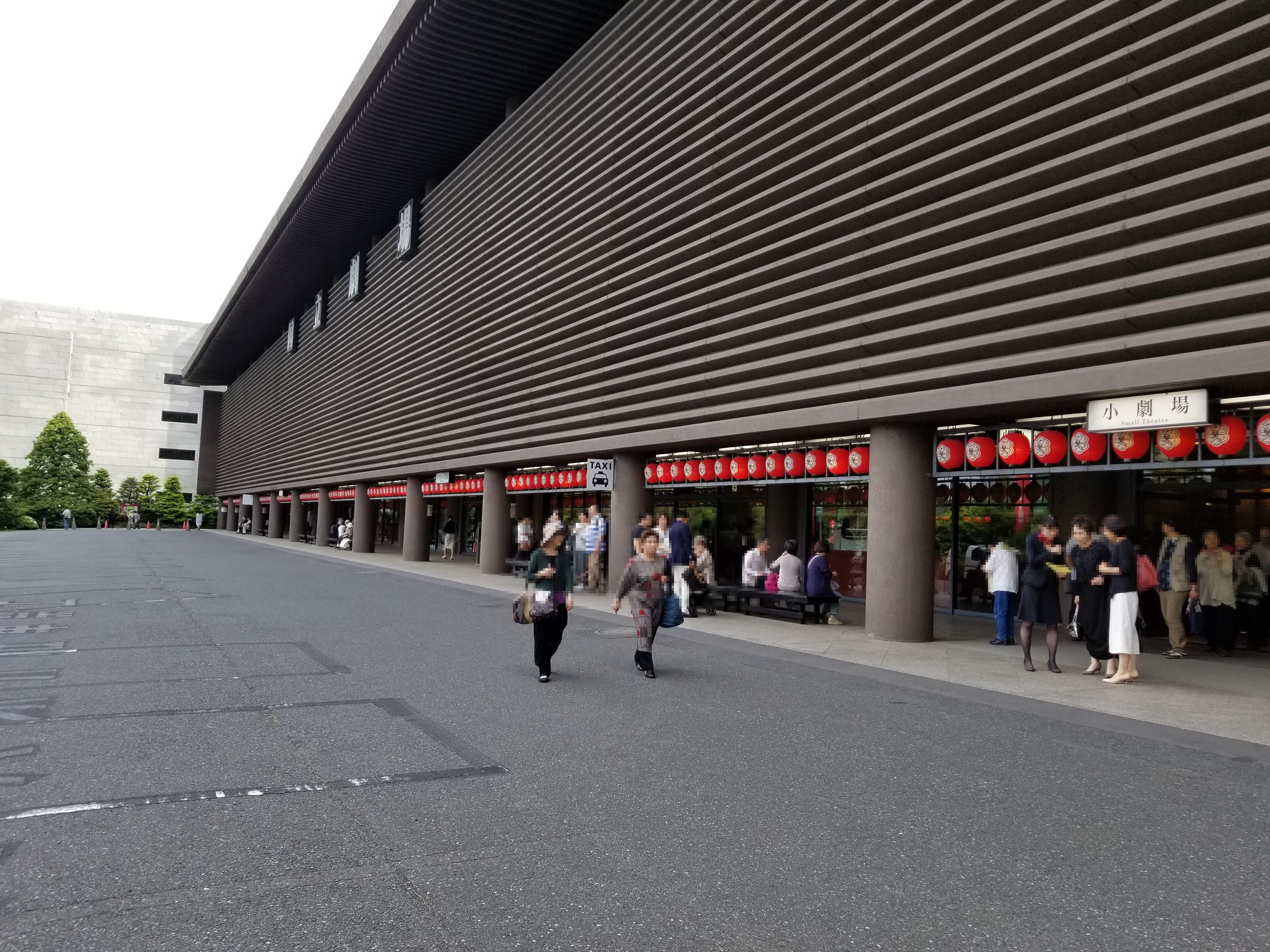

2018年4月30日、国立演芸場にて、桂文珍さんの独演会「大東京独演会」へ行ってきました。

いままでも独演会などホール落語には、何度も足を運びましたが、今回の公演はいつもより年齢層が高めのように感じました。

桂文珍師匠は、以前テレビやラジオのレギュラーを何本も持っていたので、特に年配の方で知らない方はいないのではないかと思います。

ここ数年は、後進のために落語を中心に活動されているそうですが、認知度のある落語家さんですから大入り満員でした。

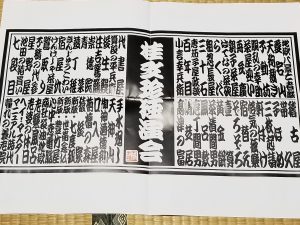

今回、入場時にA4版にの用紙に演目がずらーーーっと書き込まれた用紙を手渡されました。

なんと、リクエストができるようになっており、記載されている演目から3つ選んで投票するシステム。

2018年4月30日のプログラム

- 投票結果発表

- 会場から好きな演目をリクエスト

- 本日のゲスト発表

大雑把にこんな感じで始まりました。

文珍さんが登場しても「ワー、キャー」と言う甲高い声援はありません。

拍手だけでしたが、とても和やか雰囲気で始まりました。

投票結果発表 ベスト3は?

老婆の休日、憧れの養老院、地獄八景亡者戯(もしかすると違うかも)の3つが選ばれました。

新作落語が2つもありました。客席の年齢層が高めだったので古典落語がベスト3を占めると思ったので意外な結果に驚きました。

今回、ベスト3の発表には、文珍さんのお弟子さん「楽珍」さんがお手伝い。

ピンクの着物で小道具を持って登場されました。なんでも弟子入りして37年も経つそうで、あの笑点の司会者「春風亭昇太」さんよりも先輩だとかいうのですが、見た目はもっと上のような・・・。

会場から好きな演目をリクエスト

ベスト3を発表した後は、リクエスト用紙に書かれていた演目から追加リクエストを募りました。

皆さんかなり積極的に挙手しておりました。積極的な方が多いんですね。

リクエストのなかから、なんとお弟子さんの「楽珍」が演じることとなりました。

楽珍さんが演じるのは「手水廻し」。

楽珍さんのエピソード

出身は鹿児島県の徳之島。選挙の投票率が108%と言うほど選挙ではいろいろとあるらしい。

そんな楽珍さんが、文珍師匠のところへ入門にいくと、方言が凄すぎて文珍師匠から「いつ日本に来られたんですか?」と。

かなりの天然ボケもあり、文珍師匠のトークのネタにもなっています。

本日のゲスト発表 今回は浅草で有名な漫才師

独演会は3日間行われました。

初日28日は「宮川大輔・花子さん」、2日目の29日は「中川家さん」、3日目30日は「ナイツさん」

昨年は「桂米丸師匠」をお迎えしたそうですが、今回の公演ゲストは全て漫才にされたそうです。

ゲストの漫才もすべて見たかったほどの顔ぶれです。

やはり大物落語家さんともなるとゲストも、舞台でしっかりと勤められる方ばかりで驚きました。

前説と言うのでしょうか、ここまでが本日の内容説明でした。

ここまで聞いただけで、本日の面白さが伝わってきました。

桂楽珍さん 落語「手水廻し」

ご自身の出身地と入門から現在まで関西で過ごしていることから言葉に関することからスタート。

古典落語の「芝浜」の一部を、「江戸落語」と「上方落語」それぞれの言い回しで演じてみました。

江戸弁で聞きなれていた芝浜を上方言葉で聞くと、また違った噺に聞こえて、それはそれで面白いのではないかと思います。

最後に、楽珍さんの出身地:鹿児島の徳之島の方言で芝浜を演じました。

まったく何を喋っているのかわからない。まるで外国語のようでもあり、なんとなく沖縄の言葉のようにも聞こえました。

話し方や表情豊かに話すので、こんなにも言葉(江戸弁、関西弁、徳之島の方言)で一つで違う内容の噺に聞こえます。

このまくらで観客の心をグッと掴んで、「手水廻し」につなげていきました。

20分ほどの高座でしたが、あっという間に終わってしまい、もっと聞いてみたい気持ちになりました。

自宅に戻って、楽珍さんをネットで検索すると、芸だけじゃなく私生活もびっくりな方のようです。

波乱万丈な人生を送られている感じです。

文珍師匠のトークのネタが尽きないほど、エピソードをお持ちの方です。

ちなみに「松本人志さんのすべらない話」で漫才師:矢野兵藤さんの兵藤さんが、楽珍さんのエピソードを披露しています。

独演会 桂文珍 2018年国立演芸場

この日の演目は、「老婆の休日」「らくだが来た」「胴乱の幸助」の3本。

上方落語の印象は、先日お亡くなりになられた「月亭可朝さん」をはじめ「月亭八方さん」「桂きん枝さん」「桂文枝さん」など、以前は演芸番組やヤングオーオーというテレビバラエティ番組でお見かけした方しか知らなかったんです。

さらに上方落語はほとんど聴いたことが無かったので、どんな感じなのか興味津々な状態で高座を凝視しておりました。

最初に新作落語の「老婆の休日」となりましたが、文珍師匠は神戸出身と言うことで、やわらかい言葉で語るので、とても耳障りもよく、また噺の内容が身近にあることなので、会場は大爆笑となりました。落語でここまで笑いが起きるのかと驚きもありました。

久しぶりにおなかを抱えるほど笑うことが出来ました。

古典落語の「らくだ」のスピンオフ「らくだが来た(新作落語)」と

古希を迎えられているにも関わらず、高座では年齢を感じさせないテンポのよい語りに、これからさらにいい落語が聞けそうです。

すでに来年(2019年)も4月末の3日間、国立演芸場での公演が決定しています。

江戸落語とはまた違う趣きがあります。ぜひ一度ご覧ください。

上方落語 小道具 見台

上方落語には、江戸落語と違い手拭・扇子のほかに小道具があります。

その小道具の一つが見台と呼ばれるものです。机みたいなものです。

その机の前に衝立のようなものを置きます。

この衝立みたいなものを「膝隠し」と言います。

落語家さんの着物が乱れても見えないように置いてあると聞きました。

着物が乱れるほど、身振り手振りが激しいのでしょうか。

上方の落語家さんのほうが、リアクションが大きいんだと思います。

さらに、小拍子という拍子木の小さいものがあり、ここぞという見せ場で、見台を叩いて場面を盛り上げたりします。

文珍さんは、見台の上や横を「タンタンタン」と叩いて、噺の演出に使われていました。

ちなみに、お弟子さんの楽珍さんは、見台を使わずに落語を演じてました。

まとめ

上方落語をほとんど聞いたことがなかったので、どんなものかと思い今回は出かけて見ました。

江戸落語と違い、身振りや手振りも大きく、趣もことなりますが落語という一人で何役もこなして行う話芸は江戸も上方も同じだと思います。

「江戸落語は聞かせる」感じですが、「上方落語は観せる」と言う感じですかね。

ぜひ、機会があれば上方落語も楽しんでみてはいかがでしょうか。

コメント