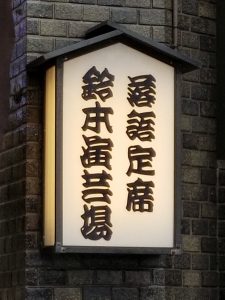

2018年7月27日、上野と御徒町の中間に位置する鈴本演芸場昼の部へ行ってまいりました。

平日の昼間にも関わらず立ち見が出るほどの盛況ぶり。

落語ブームなんでしょうかね、凄いなーーって感じです。

本日の出演者

落語 柳家小太郎

奇術 アサダ二世

落語 柳家 さん助

落語 桂 文楽

漫才 すず風 にゃん子・金魚

落語 金原亭 馬遊

落語 春風亭 一朝

粋曲 柳家 小菊

落語 柳家 権太楼

曲独楽 三増 紋之助

落語 柳家 さん若

落語 桃月庵 白酒

紙切り 林家 楽一

落語 柳家 喬太郎

演目

柳家小太郎さんの演目は「初天神」。

父親に駄々をこねて、おねだりするも、子どものほうが口だけは一人前な親子のお話。

父親と子供のやり取りが何とも言えず、駄々をこねる姿が目に浮かびますが、実は子供のほうが親よりも何倍もしたたか。

今も昔も、親は子供にうまく騙されちゃうんですね。

落語の世界の噺なので可愛さがありますが(笑)

アサダ二世さんは手品でした。

会場のお客さんを巻き込んで、笑いありの手品ですが、錯覚を使って見事に騙されました。

桂文楽師匠の演目は「六尺棒」。

大店の主人と遊んでばかりいる息子とのやり取り。

ここでも、父親と息子との掛け合いがありますが、最後は父親の粋な手口が落ちとなる噺。

それにしても落語に出てくる息子はろくなのがいませんが、どこか憎めないのが特徴です。

金原亭馬遊師匠の演目は「手紙無筆」。

字が読めないのに手紙をもらって困ったが、物知りに頼んで代わりに手紙を読んでもらおうと手紙を渡す。

ところが、この自称物知りも字が読めないということで、ちぐはぐなやり取りをする噺。

春風亭一朝師匠の演目は「祇園祭」。

江戸から上方見物にやってきた熊さんが祇園祭で、京都の自慢ばかりするのに腹を立てと、江戸と京都の自慢合戦。

高座は持ち時間が15分程度と短いため、一部だけでしたが、夏祭り時期にピッタリな噺でした。

それにしても、江戸弁と京都弁の喧嘩腰のやり取りは、本当にそこに二人の人物がいるように見えてくるから不思議です。

柳家権太楼師匠の演目は「代書屋」。

今の時代に代書屋さんはもう見かけなくなりましたが、昭和初期の頃から昭和の終わりごろまで実在した職業です。

職に就くために必要な履歴書を、自分の代わりに書いてもらう。無筆で同じで読めないし書けない。

そんな時代背景があったころに作られた落語です。

柳家さん若(9月下席から真打昇進 柳家小平太襲名)の演目は「粗忽長屋(そこつながや)」

長屋に住む仲のいい八五郎と熊五郎。兄弟同様の仲。二人ともそそっかしい性格。

行き倒れがあったところに八五郎が通りかかり、死体をみて「これは熊五郎だと」言う。

間違いないかと尋ねると、本人を呼んでくるから待ってろと、長屋へ戻って熊五郎を連れてくる。

死体を前に、八五郎は「この死体は熊五郎、お前だな」と確認させる。

当の本人もその気になって・・・。死体を抱いて長屋へ運ぶことになって、ようやく熊五郎は「抱かれてるのは確かに俺だが、

抱いてる俺はいってえ、誰なんだろう」

柳家喬太郎師匠の演目は「そば清」。

最後に出演する落語家さんを主任(とり)と呼び、高座の時間も30分程度あります。

この日は枕(落語の本題に入る前の導入部分)を20分ほど話してから、本題に入りました。

枕だけでも十分に笑えました。演芸場はこの日一番の爆笑でした。

本題に入ると、そばを食べるシーンがあるのですが、本当にいまそこで食べているかのようで、帰りにそば屋に行きたくなるほど。

やはり、演芸場でみる落語は、その場の雰囲気や客層に合わせて演じているので、その日その時しか見られないんです。

ぜひ、寄席に行ってみて下さい。

コメント