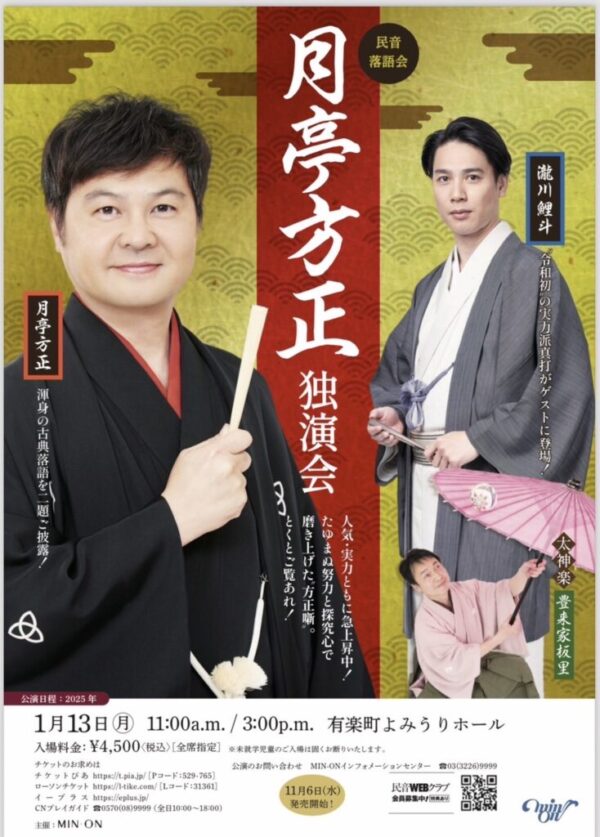

上方の落語家「月亭方正(山崎方正)」の独演会へ行ってきました。

2025年1月13日有楽町よみうりホール11時公演の会でした。

上方落語の独演会は桂文珍さん以来となり、かつてはタレントとして活躍していた方が落語家に転身してどんなものかと、半分興味本位で行ってみました。

実際に月亭方正さんの落語を観て聴いて驚きました。

驚きの内容の前に、独演会とはいえ前座さんやゲストさんについてお話します。

目次

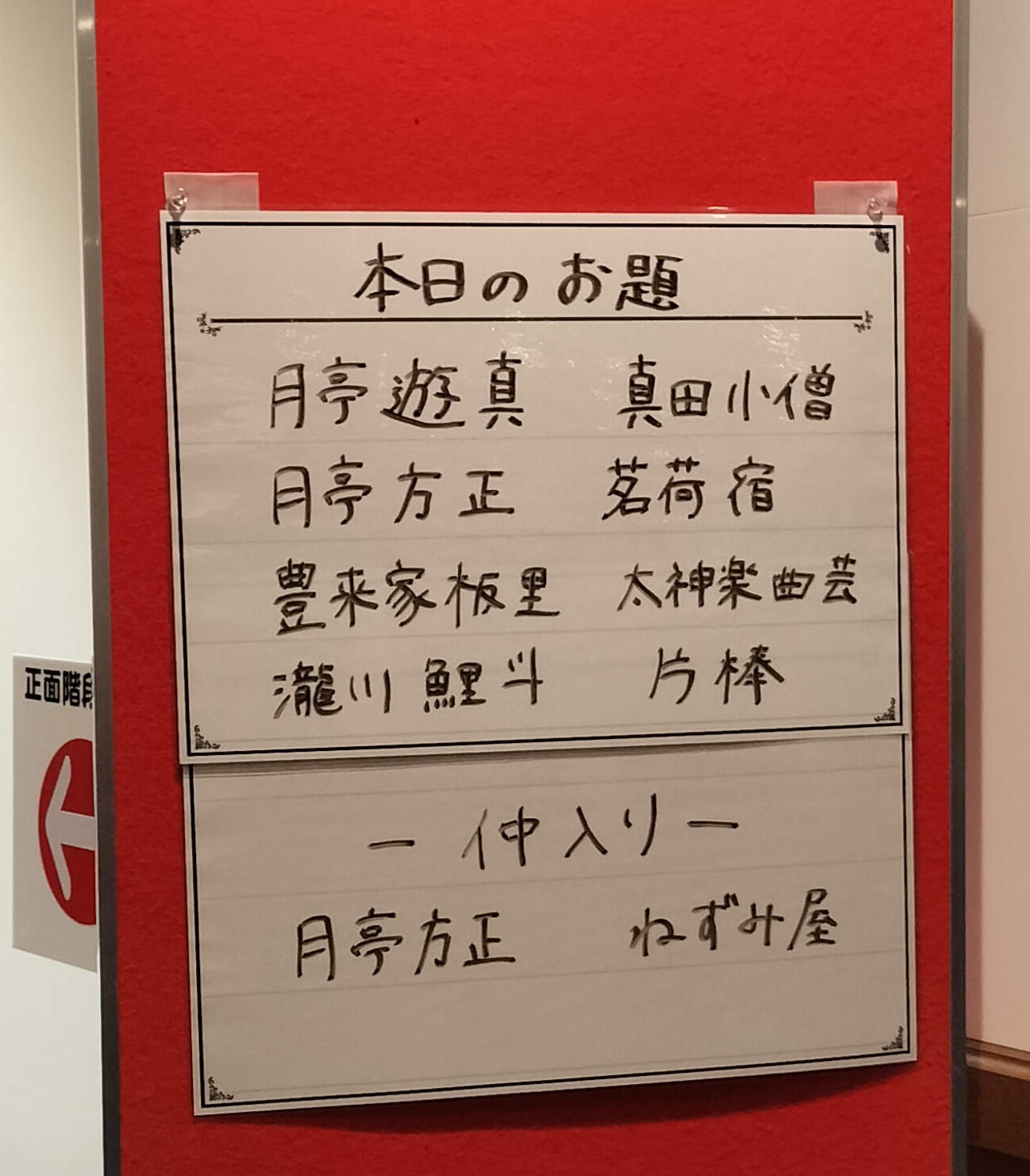

前座 月亭遊真(ゆうま)さんの真田小僧

方正さんの兄弟子:月亭遊方(ゆうほう)さんのお弟子さんです。

入門が2015年とキャリアは浅いんですが、入門時に27歳と、この世界においてはかなり遅い感じです。

演目は「真田小僧」。

ざっくりとしたあらすじは、

長屋の一人息子が父親にお小遣いをねだる様子から始まる噺です。子どもは父親に対して、巧みにお小遣いを引き出そうと機転を利かせて話を作ります。あるとき、母親が父親の留守中に怪しい男性を家に招いたという嘘話を語り、続きを聞きたい父親からさらにお小遣いを引き出します。しかし、その話のオチは「按摩さんが母親の肩を揉んでいただけ」というものでした。

父親が子供の巧みな誘導に騙されてしまう、ちょっと間抜けな話です。

この噺は、子どもの可愛らしさとずる賢さを織り交ぜた、微妙なバランスです。

可愛らしすぎると嘘っぽいし、ずる賢すぎると憎たらしくなる。

このバランスがとてもよく、ややずる賢く親からお金をせしめる場面が笑えました。

月亭方正さんの茗荷宿(みょうがやど)

この噺は初めて聞きました。

大まかなあらすじは、

神奈川のとある寂れた宿屋、ある泊まり客が預けた百両に目がくらみ、何とかしてこの大金をせしめようと算段をする。

そこで思いついたのが、食べると物忘れをするという茗荷。お客の料理には茗荷尽しを並べ、後は明くる朝の出立を待つばかり。

案の定、客は預けた金を忘れて旅立って行った。

しめしめ、と思っておりところへ件の客が戻ってきて、預けた百両を持って再び出て行く。

がっかりした宿屋の主は、ほかにも何か忘れたものが有るだろうと言うと、女房が「夕べの旅籠代を払うのを忘れていった」

という噺です。

今回、茗荷料理ばかり食べさせられたにも関わらず、出される料理は一通り食べる素直さとちょっと間抜けた感じが、朝の出立時に大事なお金を忘れちゃうそそっかしさにつながっているのではないでしょうか。

落語には、このようなそそっかしくも憎めない人物が度々登場します。

方正さんは、この憎めない人物を面白く演じていました。

でも、最後の演目で落語家月亭方正さんの凄さを実感しました。

滝川鯉斗さんの片棒

すらっとしたイケメン風でとても落語家さんに見えないのが滝川鯉斗さん。

以前から知っておりましたが、落語を聞くのは初めてでした。

期待してましたが、まくらで滑ってしまい、落語もそれほどという感じです。

むしろ、まくらは短くすぐに落語を始めればよかったのではと思いました。

まだ40歳という若さもあり、話に趣が感じとる事ができませんでした。

片棒のあらすじは、

けちで一筋で一代で身代を築いた赤螺屋吝兵衛(あかにしや・けちべえ)さん。

落ちているものは何でも拾い、くれる物は何でももらう。

三人の息子の誰に跡を継がせるか、けちべえさんの葬式の出し方を聞いて了見を知ろうとする。

長男・次男と話を聞いて、最後の三男は馬鹿げた金のかかる葬式ではなく、しみったれに、質素にやるという。

白木の棺はもったいないので、たくわんのつけ樽で間に合わす。けちべえさんは、この話にすっかり乗り気になってきた。

新らしいのはもったいないから、古い樽にしておきなよとけちべいさんがいうと、三男は 「荒縄を掛け丸太を通し、人足を雇ってかつぐのは金がかかるから前棒は自分が担ぎます・・が・・、後ろを担ぐ人間が・・・」

けちべえさんは、 「ああ、心配するな、その片棒は俺がかつぐ」というオチ

掴みがよければと、ちょっと残念でしたが、次は寄席で聞けることを期待します。

太神楽 豊来家板里(ほうらいや ばんり)

元々、ジャグリングのコメディパフォーマー揚野バンリとして活動。

過去に、

- 1992年ハロウィン パフォーマンスコンテスト’92(準優勝)

- 1995年天保山ワールドパフォーマンスコンペティション’95(一般参加部門・優勝)

- 1996年神戸ハーバーランドモザイク大道芸人コンテスト’96(準優勝)

ところが、USJや各地のイベントに出演の中、落語の寄席に出演するのがきっかけで、2006年より和物の太神楽曲芸に身を捧げることに。

大道芸人という経歴から、観客との間の取り方は、太神楽曲芸以上に話術も見事でした。

月亭方正さん 鼠穴(ねずみあな)

最後に、もう一度月亭方正さんの落語:鼠穴です。

ざっくりとしたあらすじは、父から受け継いだ遺産を兄は商売に活かし、弟は博打・酒・女につぎ込み散財してしまう。

弟は兄を頼っていくが、兄は少しの金銭を与えて追い返してしまう。そもそも弟は兄からの援助で酒を飲もうと算段していたがあれが外れたばかりか、これっぽちの金銭しかよこさない兄を恨みつつも、この金銭で商売を始め10年でお店を持つまで成長する。

10年前に兄から借りた金銭を返しに尋ね、和解をするも、兄弟二人で酌み交わしたお酒の酔いも回り、兄の家に泊まることに。

折しも風の強い日で、火事を恐れていたが、まさか弟の住んでいる町内で火事が起こってしまう。

お店は焼け、3つあった蔵も鼠が開けた穴から火の手が回り、焼け落ちてしまう。

せっかく商売が軌道に乗って女房と娘と暮らしていたが、一文無しになってしまう。

女房は病気なり寝込んでしまい、娘の手を引いて兄に再建のためにお金を借りに行くが、手のひらを返したような態度で断られてしまう。

状況を察した娘は、自分を売ればお金になるからと自ら親を説得して身を売る。

娘を売って得たお金を懐に入れて女房が待つ長屋へ戻るときにスリにあい五十両を失ってしまう。

もう絶望の淵に立たされたときに、兄に起こされました。

兄の家に泊まって悪夢を見ていたんです。

弟は起こされたときに「火事で店も蔵も焼け落ちてしまった」と。

兄は火事なんて起きてない、夢でも見たんだろう。

弟は、夢・・夢・・夢かぁ~と。

兄は、夢は逆夢と言うし、”火事の夢は焼き誇る”で縁起がいいぞ。われが家は身代がどんどんでかくなるぞ

弟は、鼠穴を気になって仕方なった。

兄は、夢は土蔵(五臓)の疲れだ、というお話しです。

文字に起こすと、それほどのこともない内容に思えます。

結構、大ネタで寄席でもトリがやるような大作です。

今回の見どころは、

自分の町内が火事になり、兄の家から急いで戻ると、

大事な蔵にも火の手が上がる。

鼠穴を補修するように番頭に念を押して言ったにも関わらず、

3つあった蔵は全焼してしまう。

その後は、長屋住まいを強いられ、女房は病気がちなり、

頼るところと言えば兄しかいない。

娘の手を引いて、お金を借りに兄の元を尋ねるが、

これが酷い兄で、お金は貸せないという。

この様子を見かねた娘は、自分を売ればいくらかのお金になるなら、

それでおっかさんの病気を治して欲しいと父親に告げる。

泣く泣く娘を売りお金を持って帰る途中ですりにあい、

せっかく拵えたお金も亡くなってしまう。

この一連のシーンは、

兄のひどい仕打ちと、娘を売らなければ家族もろとも野垂れ死んでしまうほどの

悲壮感が漂う場面です。

この場面を方正さんは、口座で迫真の演技を見せてくれました。

たまたま、両隣が女性だったのですが、両隣の女性は目頭を押さえておりました。

それほどの場面でした。

これには、ちょっと鳥肌がたつほどでした。

方正さんは、凄い噺家になっちゃったと感動するほどです。

今年から、本格的に関東で落語をやるそうです。

ぜひぜひ、一度お越しになってみて下さい

コメント