落語には「古典落語」と言われる落語と、「新作落語」と言われる落語の二通りがあります。

その違いについてご案内したいと思います。

それぞれについて、3つのアプローチで比較してみました。

落語 時代背景と内容

古典落語は、江戸時代や明治時代に生まれた伝統的な演目が多く、登場人物やストーリーはその時代の生活や風俗を反映しています。

有名な演目として「寿限無」「死神」「初天神」「芝浜」などがあります。

古典落語は、高座でいろいろな噺家さんが演じるので聞き比べができます。

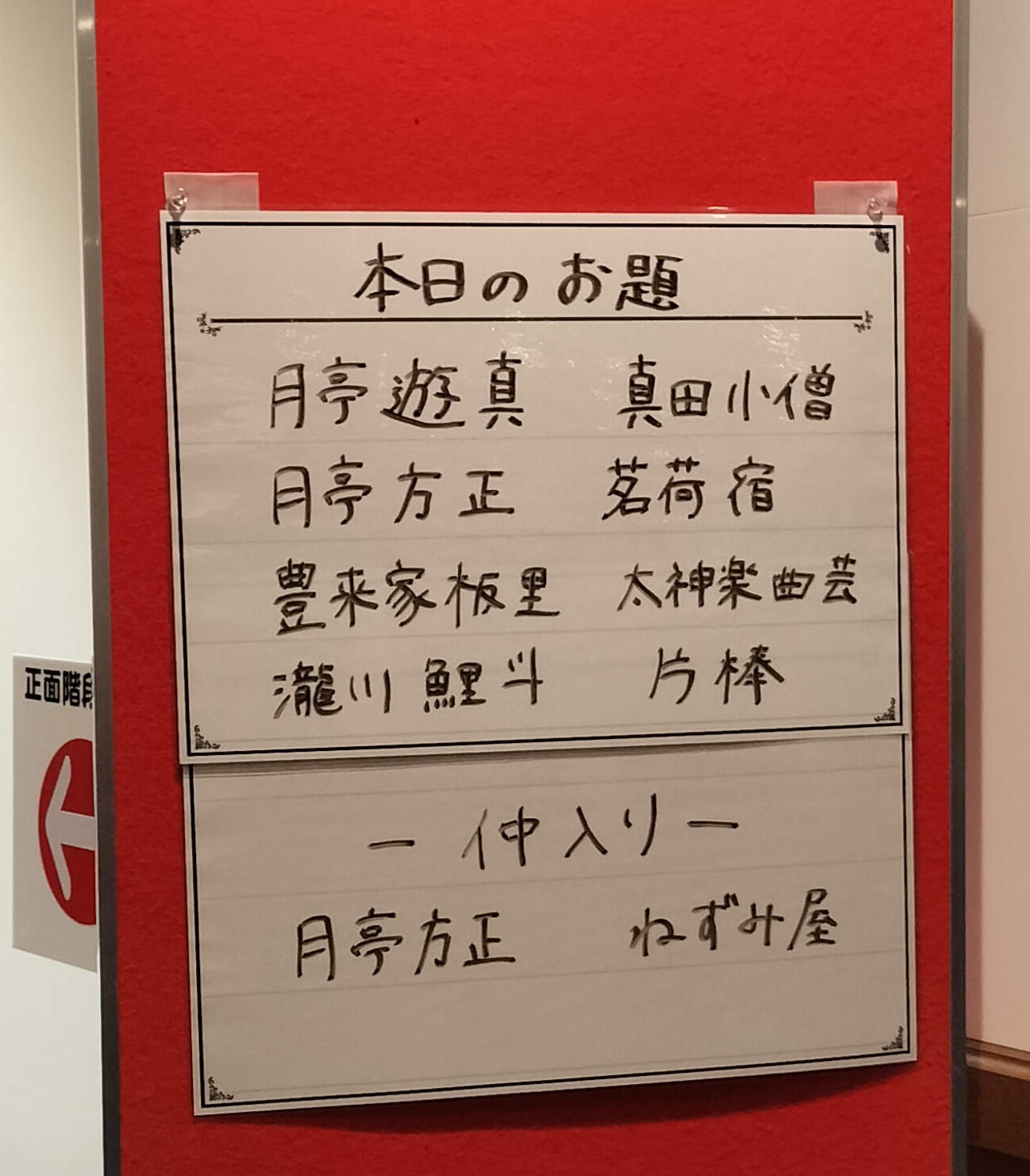

東京の寄席で聞くとき、特に初めての場合はどんな演目になるか、観客はわかりません。

自分の出番の前に、その日の香盤表にすでに出番を済ませた噺家さんが、どのネタををやったのか書かれています。

それを見てその日に何をやろうかを決めて高座を務めます。

だから、同じ話を聞くことはなく、いろいろな落語が楽しめます。

新作落語の方は、現代の社会や文化を題材にした新しい演目が多く、現代の出来事や風俗、現代人の生活に関する内容が反映されています。

噺家さん自身が創作することが多いですね。

古典落語しかしない落語家さん、新作落語がメインの落語家さん、どちらもやっちゃう落語家さんがいます。

笑点の大喜利の司会者「春風亭昇太」師匠は古典も新作落語もやっちゃいます。

他にも柳家喬太郎・春風亭百栄・林家彦一・三遊亭白鳥・立川志の輔・桂文珍という、そうそうたる顔ぶれの師匠たちが新作落語を得意としています。

噺家さんのアプローチ

古典落語は、多くの落語家によって演じられてきた伝統的な演目を、その形式や話の流れを守りつつ演じることが求められます。

ただし、各落語家さんが自分なりのアレンジを加えることもあり、所謂「オチ」がアレンジされたりします。

新作落語は、落語家さん自分自身で創作することが多く、個々の個性や創意工夫が強く反映されます。

自由な発想で演じることができるため、形式にとらわれない演出が見られます。

言葉遣いと表現

古典落語は、当時の言葉遣いや言い回しをできる限り忠実に再現します。

これにより、古典落語ならではの雰囲気や風情が楽しめます。

一般的に江戸の落語と上方(近畿圏)の落語に言葉や風習により表現が異なることがあって、個人的には慣れている江戸の落語が聞きやすいし、風習も理解できます。

新作落語は、 現代の言葉遣いや表現方法を使います。

現代の観客にとって親しみやすく、共感しやすい内容となっています。

この記事のまとめ

古典落語でも新作落語でも、どちらも楽しめるので、ぜひ寄席にお越しくださいね。

また、ホール落語と言って県民ホールなどの大きな会場でも落語を楽しめますよ。

コメント